Расчет пристенного дренажа фундамента

Следует отметить, что все основные характеристики систем дренажа, а именно: углы наклонов, глубина траншей, диаметр, жесткость, углы перфорации трубопроводов, толщины засыпок и прочее должны определяться расчетами.

Фундаментный дренаж рассчитывается и прокладывается на основе проекта, который основывается на следующих данных:

- Заключение технической экспертизы о гидрогеологической структуре грунта в зоне прокладки дренажной системы.

- Территориальный план в масштабе 1:500 с нанесенными стоящими и предполагаемыми к строительству поверхностными, подземными объектами.

- Рельеф участка в зоне прокладки трассы.

- Планы, отметки уровней полов подвалов и подполов.

- Планы в разрезе и развертке фундаментных оснований.

- Профили и разрезы идущих под землей каналов.

В заключении о гидрогеологии грунта должны быть отражены:

- Физико-химические характеристики грунтовых вод.

- Геологическая структура участка.

- Физико-механические свойства грунта.

В пункте, характеризующем грунтовые воды, должны быть указаны:

- Причины, вызвавшие их появление и источники подпитки.

- Режим изменения уровня грунтовых вод с его фиксацией на момент разведки, после установки и в соответствии с расчетами.

- Высота капиллярного увлажнения почвы.

- Химический анализ грунтовых вод, заключение о степени их агрессивности относительно бетонов и их растворов.

В пункте о геолого-литологической структуре участка делается опись его общего строения.

Раздел о физико-механических свойствах почвы должен содержать пункты о:

- Гранулометрическом составе песков.

- Коэффициентах фильтрации песков и супесей.

- Коэффициентах водоотдачи и пористости.

- Угле естественного откоса.

- Несущей способности почв.

К этому разделу прилагаются схемы геологических разрезов почв по пробуренным вдоль трассы скважинам.

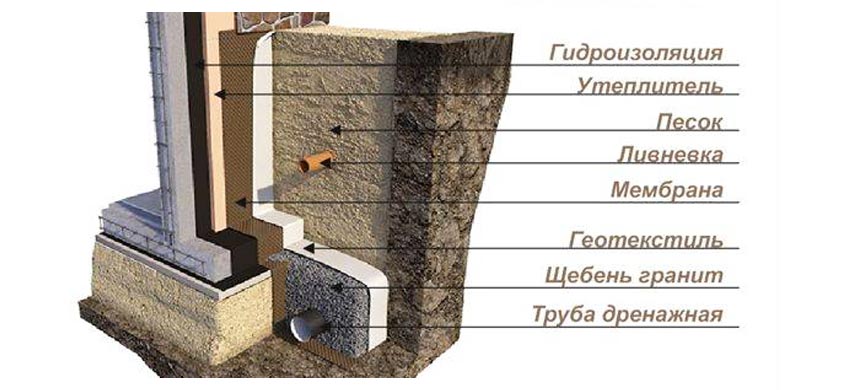

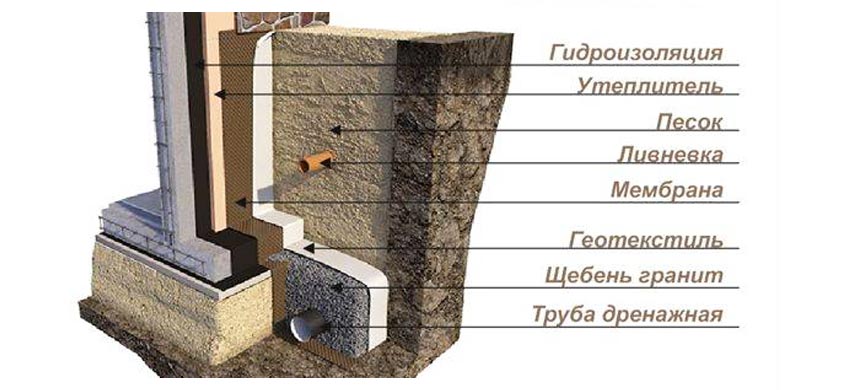

Технология обустройства пристенного дренажа фундамента

Перед самостоятельным проведением дренажных работ полезно определить уровень грунтовых вод, проведя заодно геологическую разведку грунта. Это можно сделать, пробурив несколько скважин шнековым буром по периметру здания.

После того, как скважина наполнится водой, любым предметом, подвешенным на шнур, можно найти расстояние от водного зеркала до поверхности земли. Если вода стоит в дождливое время года ниже 1 м от поверхности фундаментной подошвы, дренаж для отвода грунтовых вод не нужен.

Также на участке следует провести замеры уровней, чтобы определить самую нижнюю точку на его территории или снаружи. Она должна быть местом водосброса. Для измерений лучше использовать высокоточный лазерный уровень, при необходимости его легко заменить и водяным из прозрачной гибкой трубки.

Затем, точно соблюдая размерные пропорции, в определенном масштабе следует начертить схему прокладки дренажных каналов на участке. По ней можно рассчитать необходимую длину труб и геотекстильного полотна, число ревизионно-смотровых колодцев, уклоны каналов и при минимальных математических знаниях объемы каменных, песчаных засыпок.

Далее можно приступать к дренажным работам, вооружившись лопатой или призвав на помощь тяжелую технику. Прокладку фундаментной системы дренажа проводят следующим образом:

- Протягивают шнуры на всех местах прохождения трассы — от точки водосброса и по периметру дома.

- Копку начинают от дренажного колодца или другого инженерного, природного водосборного объекта — канавы, ливневой канализации, водоема, низины, оврага.

- Прокопав каналы нужной глубины с необходимым уклоном, их дно уплотняют и насыпают наверх песчаную подушку толщиной около 50 мм.

- В точках расположения ревизионно-смотровых колодцев копают приямки ниже уровня канав на 150 — 300 мм.

- На дно каналов настилают геотекстиль, поверх которого укладывают дренажный трубопровод в фильтрующей оболочке, в выкопанные приямки ставят ревизионно-смотровые колодцы.

- Дрены стыкуют между собой и подсоединяют к колодцам, используя для герметизации специальные манжеты.

- В зависимости от глубины канав, сверху трубопровод засыпают 300 — 400 мм слоем щебня.

- Затем заворачивают наверх геотекстиль с нахлестом краев друг на друга, и присыпают его слоем песка, сравняв с поверхностью газона.

- После усадки в канаве засыпок, их накрывают плодородным грунтом или дерном.

Время чтения: 2 мин.

Время чтения: 2 мин.